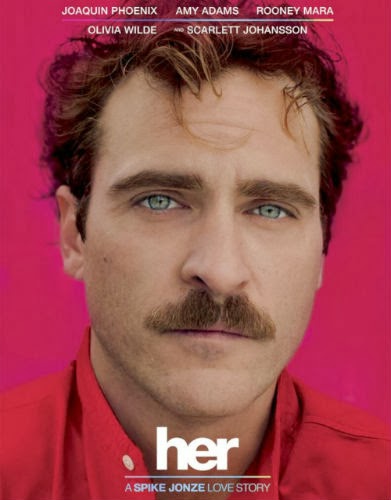

Perdoem-me os conceituados críticos de plantão,

mas HER é muito mais (mas muito mais

mesmo!) do que “um filme de Spike Jonze que

cria um relacionamento ‘surpreendentemente possível’ entre homem e máquina”!

Ainda que o personagem Theodore Twombly, interpretado lindamente pelo magistral Joaquin Phoenix, realmente se apaixone por

um OS (sistema operacional), cuja bela voz rouca de mulher fora programada em

prévia triagem do OS sobre os seus desejos, a questão de ser ou não um software

dotado de inteligência artificial é única e tão somente uma parábola.

Do que Spike

Jonze (“Quero Ser John Malkovich”)

Pena que o filme esteja sendo definido como a

história da paixão de um homem pela voz de um sistema operacional... Esqueça a

coisa do sistema operacional!

Samantha, a bela voz de Scarlett Johansson pela qual Theodere se enamora e que nasce da

instalação de um software em seu smartphone, é, na verdade aquele Outro, para o

qual se olha naquele momento em que você tinha certeza de que jamais voltaria a

perceber ou se interessar por alguém.

Theodore sofre com o fim de

seu casamento e os encontros reais com mulheres de carne e osso não têm sido

frutíferos. Nem nos chats em salas de bate-papo o solitário homem consegue se

interessar por alguém.

Theodore trabalha numa

empresa chamada Cartas de Amor Escritas a Mão ponto com ou algo assim, e tem

como profissão escrever belíssimas cartas de amor para as pessoas.

Pela qualidade das cartas que escreve, podemos

ver que é dotado de sensibilidade e muita ternura, mas Theodore é uma espécie de Orpheu, que alivia as dores alheias, com

suas belas cartas de amor, mas não consegue encontrar remédio para suas

próprias dores.

Encontramos o personagem nesse momento difícil,

com um trabalho bem inferior ao seu potencial, mergulhado em sofisticados jogos

de videogame, cheio de lembranças da esposa, com quem convivera desde muito

jovem e se recusando a assinar o divórcio. “Gosto

de estar casado”, diz ele a Samantha

quando começa a conversar com a inteligência artificial que logo se mostrará

uma deliciosa companheira.

Encontramos o personagem nesse momento difícil,

com um trabalho bem inferior ao seu potencial, mergulhado em sofisticados jogos

de videogame, cheio de lembranças da esposa, com quem convivera desde muito

jovem e se recusando a assinar o divórcio. “Gosto

de estar casado”, diz ele a Samantha

quando começa a conversar com a inteligência artificial que logo se mostrará

uma deliciosa companheira.

Samantha, de início, se

mostra de grande utilidade prática, pois consegue acessar rapidamente os

e-mails de Theodore e gerenciá-los,

apagando o que não tem utilidade, respondendo com perfeição os que devem ser

respondidos, ou seja, o relacionamento entre eles nasce do apoio, da ajuda e da

admiração que a eficiência dela gera nele.

A capacidade de interação de Samantha, muito mais do que um simples

robô sem corpo, vai atraindo para si Theodore

e, quando ele se dá conta, já sente necessidade do contato diário com a voz que

o compreende e passa a apoiá-lo também em seus assuntos emocionais,

percebendo-o em seus tons de voz, sua tristeza, alegria, desânimo... Sua

dores...

A curiosidade de Theodore sobre tamanha capacidade de Samantha leva-a informa-lo: "Eu evoluo a cada momento. Eu quero ser tão complicada quanto todas as

pessoas".

Samantha desbrava sua

própria existência através da interação com Theodore, e, aos poucos, admite seus pensamentos pessoais, inseguranças

e ciúmes, questionando se "esses

sentimentos são reais ou só programação?".

É a partir da interação entre ambos, que

mergulhamos de cabeça na história, ao tempo em que vislumbramos os nossos

próprios relacionamentos e passamos a sentir fortemente aquilo que o filme nos

desperta: paixão, ternura, poesia e uma infinidade de sentimentos outros, todos

ligados ao amor.

No filme há, certamente, algo voltado para os tempos

modernos, mas no sentido das relações virtuais (quem nunca?) e não

necessariamente da questão da inteligência artificial e do relacionamento com

uma máquina.

Evidencia-se o relacionar-se com alguém sem

corpo; as maiores angústias de Samantha,

inclusive, nascem do não ser corpo e, ainda que haja sexo entre ambos (numa belíssima

cena onde ele desperta nela o desejo nunca dantes sentido e ambos se entregam

um ao outro), a maior queixa de Samantha

é o “não ser corpo”.

Tanto que, a certa altura, Samantha convence Theodore

a receber em casa uma mulher que “empresta” o corpo para OSs. É interessante e

criativo o expediente, pois Samantha

vê através da câmera e gruda-se uma, bem pequena, no rosto da mulher,

colocando-se um fone de ouvido em ambos, a mulher e Theodore. Quem Theodore

ouve é a voz de Samantha.

Olha o nível da angústia do não poder tocar-se,

ser-se, dar-se!

O expediente não funciona; o que para Samantha parece natural, para Theodore é um sacrifício e a mulher,

embarcando nas carícias, acaba mexendo os lábios, a certa altura, o que lembra Theodore de que ela não é Samantha e nada chega a acontecer.

Apesar disto, Theodore, satisfeito, confidencia sobre sua relação para a amiga e

vizinha: “quando conversamos eu me sinto

próximo dela. Eu sinto que ela está comigo. Quando apagamos a luz durante a

noite, eu me sinto abraçado”.

Por não ter um corpo, Samantha compõe músicas para Theodore

ao piano. “Já que nós não podemos tirar

fotografia juntos, eu tento compor melodias que possam expressar nossos

momentos juntos”.

Os diálogos são riquíssimos e a voz rouca de Scarlett Johansson é muito mais que uma

voz e merecia a criação de um prêmio extraordinário do Oscar este ano: melhor

interpretação de voz!

É simplesmente fantástico o que ela consegue

fazer com aquela voz sob a batuta de Jonze

e, assim como para Theodore, Samantha assume formas corporais em

nosso imaginário.

Quando Theodore

diz a Samantha que ainda se lembra

da esposa e que conversa com ela mentalmente, lembrando-se das brigas que

tiveram e das coisas que disseram um ao outro, Samantha responde que compreende o que ele está dizendo, porque se

pegou lembrando-se do dia em que ele lhe dissera que ela “não sabia o que era perder alguém.”

Ele começa a lhe pedir desculpas pela mágoa que

lhe causara, mas Samantha lhe

responde: “está tudo bem! É só que me

pego pensando nisso de novo e de novo... E então percebo que estava só

lembrando de algo que estava errado comigo; era uma história que contava a mim

mesma, de que eu era inferior. Não é interessante? O passado é uma história que

nós contamos!”

É bela a sequência em que eles falam sobre a “fantasia

do amor” e ela o lembra de que a paixão é um estado de insanidade, “uma forma socialmente aceitável de insanidade”.

O casamento de Theodore terminara, segundo ele, quando o casal começou a mudar e

as mudanças aconteceram muito rápido, sem que deixassem de assustá-los um ao

outro. O crescimento do outro como fator de temor e assombro.

O relacionamento entre Theodore e Samantha

termina pelos mesmos motivos, ainda que guardadas as assombrosas proporções da ultra

veloz capacidade cibernética de Samantha.

O começo, meio e fim do relacionamento de Theodore e Samantha não é diferente dos nossos! Por isso, não se iludam que o

foco do filme seja o apaixonar-se por uma máquina, ou algo assim!

Não é!

HER é um belo conto de

amor humano. A forma como ambos constroem uma relação, a compreensão, o dar-se,

o desejar-se a partir do apoio mútuo, o amparo, o cuidado, o crescer...

Crescer que muitas vezes é difícil de ser

acompanhado pelo outro e traz em si a necessidade da partida, rumo a novas

descobertas, experiências, velocidades, paisagens... Não importa, um sempre

estará no outro.

Isso, inclusive, é dito por Samantha mais no

início do filme, num diálogo em que ele chega em casa e pergunta a ela o que

esteve fazendo.

Samantha diz que estivera lendo Física porque

achara interessante o quanto ficou brava quando ele foi se encontrar com Catherine

pessoalmente para assinar os papéis do divórcio, por ela ter um corpo. “Eu

fiquei chateada por tudo em que somos diferentes. Mas depois comecei a pensar

em tudo o que somos iguais. Por exemplo, somos todos feitos de matéria; isto me

faz sentir que estamos todos sobre o mesmo cobertor, macio e acolhedor; e tudo

abaixo dele tem a mesma idade: temos todos 13 bilhões de anos de idade”.

HER foi considerado o melhor filme pela National Board of Review. Spike

Jonze, também foi reconhecido pelo seu trabalho e levou um prêmio para

casa. Além de Phoenix e de Scarlett Johansson, ainda que só de passagem, Amy Adams também faz parte do

elenco.

Vencedor do Golden Globe de Melhor Roteiro, o filme

tem, também, uma trilha sonora linda e pertinente.

São treze músicas instrumentais do Arcade Fire, e o filme recebeu indicações

ao Oscar de Melhor Som e de Melhor Canção Original (William Butler e Owen Pallet devem receber o prêmio, por Song on the Beatch).

HER, que teve cinco indicações, também foi indicado

aos prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção de Arte, Melhor Roteiro Original.

A Academia pecou ao não indicar Joaquin Phoenix ao prêmio de Melhor

Ator.

Aqui o álbum completo do Arcade Fire que é a linda trilha sonora de HER pra você se

deleitar: https://www.dropbox.com/sh/181q1jbyb4iq8la/Nwz-AcpYQC